訪問介護の現場で質の高いケアを提供するには、正確な情報共有が欠かせません。特に介護記録は、ご利用者の状態や提供したサービスを適切に記録し、スタッフ間で共有するための重要なツールです。

しかし、多忙な業務の中で効率よく、かつ分かりやすい記録を作成するのは容易ではありません。「どう書けばいいのか分からない」「記録に時間がかかりすぎる」という声も少なくないでしょう。

そこで役立つのが「5W1H」というフレームワークです。この記事では、5W1Hの基本から、介護現場での具体的な活用例や記録作成のコツまでを解説します。日々の記録業務に、ぜひお役立てください。

5W1Hとは

5W1Hは「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」の6つの要素から成り立つ、情報整理や記録作成を効率化するフレームワークです。

この5W1Hを意識し、それぞれを明確にしながら記載することで、抜け漏れのない記録が作成できます。介護や医療の現場だけでなく、幅広い分野で活用されている情報整理の手法です。

それぞれの要素について、介護現場での具体的な活用方法を見ていきましょう。

1.When(いつ)

「いつ」は、日時に関する情報です。介護記録では具体的な時間の情報を明確にしておくことが非常に重要です。介護や医療の現場では「9:40」「13:30」など、24時間表記がルールとなっています。

訪問介護の現場で、時間の情報が必要なのは以下のような場面です。

- サービス提供の開始と終了時刻

- 緊急時対応の時系列

- 体調の経過観察

- 排泄・睡眠など体のリズムを把握する

- 認知症の方の行動パターンをつかむ

訪問介護ではご利用者へのサービス時間と介護報酬があらかじめ決められているので、サービス提供時間を記録しておくことは必須です。

2.Where(どこで)

「どこで」は、ケアが行われた場所、トラブルが起こった場所などを具体的に記録します。場所によってケアを提供する上で考慮すべき点が異なるため、必要な情報です。

場所の情報は、特に事故やヒヤリハットなどトラブルの場面の記録においても重要です。

- サービス提供場所(居室・浴室・トイレなど)

- 事故やヒヤリハット発生場所

- 異変を発見した場所

- 物品の保管場所

場所の情報を明確に記載しておくことで状況が把握しやすくなり、事故やトラブルの発生原因の分析や対応予防策を検討する際にも役立ちます。

3.Who(誰が)

介護はチームケアで行うため「誰が」を明確にしておくことも重要です。人物が記載されていなければ何のことかわからないため、しっかり主語を明確にしておきましょう。

ご利用者に対して、以下のような関係者がケアに関わります。

- 家族・親族

- ヘルパー

- サービス提供責任者

- 管理者

- 看護師

- ケアマネジャー

- 主治医

- リハビリ専門職

- ボランティア

ケアや対応を実施した人物を記載しておくことで責任の所在が明らかになります。また、そのときの状況に関して疑問点や確認事項がある場合にもスムーズです。

4.What(何を)

具体的なケア内容や出来事、状況などを記載します。

内容の一例は以下のとおりです。

| 【提供した援助の内容】 食事、入浴、排泄、移動・移乗介助などの身体介護 掃除、洗濯、調理、買い物などの生活援助 外出支援 機能訓練(リハビリ、体操、歩行訓練) 会話、コミュニケーション レクリエーション、趣味活動の支援 相談援助 |

| 【ご利用者の様子や状態】 バイタルサイン(体温、血圧、脈拍など) 食事量・水分摂取量 排泄の状況(量、性状、回数) 睡眠の状態 表情や機嫌 皮膚の状態(発赤、傷、むくみなど) 会話の内容や声の調子 歩行状態や姿勢 |

| 【特記事項】 通常と異なる様子や変化 ご本人からの訴えや要望 家族からの連絡事項 ヒヤリハット事例 事故報告 医療職への報告内容 新しく気づいた課題 申し送り |

「What(何を)」については、なるべく詳細に記載している方が伝わりやすくなりますが、文章が長すぎても分かりづらくなるため、読み手への配慮が大切です。

5.Why(なぜ)

「なぜ」は、そのケアが行われた目的や背景、行動の理由を明確にします。ケアの振り返りの際にも役立ち、サービスの質向上やリスク管理にもつながります。

「なぜ」を記載する際は、可能であればご利用者に確認してから記載するようにしましょう。確認が難しい場合には、自分の意見や推測を記載するケースがあります。その際には、事実と推測を明確に分けて記載することが大切です。

6.How(どのように)

「どのように」は、ケアの具体的な方法や手順を記載します。詳しく記載することで、ケア方法の統一やリスク管理につながります。より良いケア方法を検討するための材料となるため、注意点なども記載すると良いでしょう。

- 身体介助の具体的な手順

- 福祉用具の活用方法

- コミュニケーションの取り方

- 不安や不穏時の対応方法

- 環境整備の方法

- 事故やクレームの対応予防策

- 見守りや観察の方法

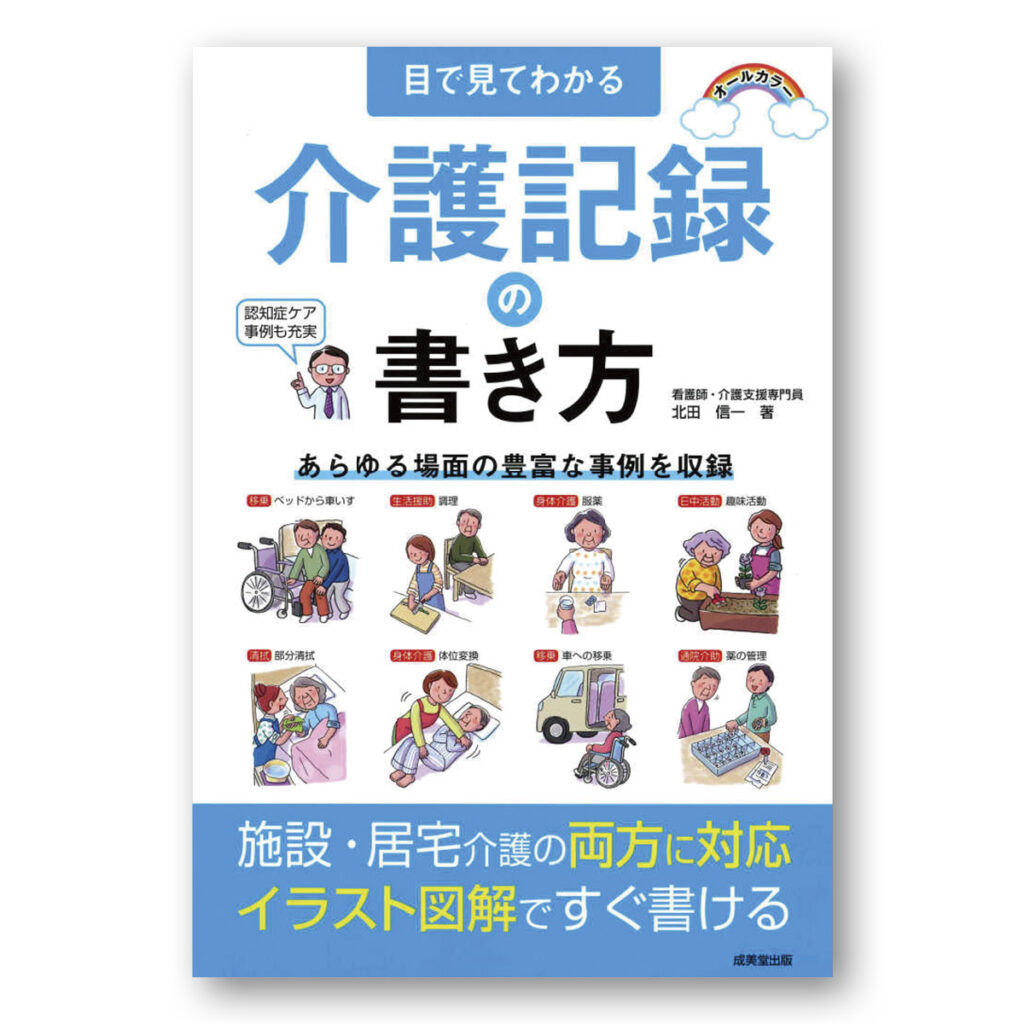

目で見てわかる介護記録の書き方

適切な記録を書くための観察ポイントを図解。

何を、どう見るのかハッキリわかります。「特変なし」の時の書き方もフォロー。

「特に書くことがない」場合の対応もバッチリです。認知症ケア、医療的ケアもしっかり収録。

豊富な事例を元に記録の書き方を紹介しています。

5W1Hを用いた介護記録の具体例

1.食事介助の記録

食事介助の記録の具体例は以下のとおりです。

| いつ(When) | 11/25 12:30 |

| どこで(Where) | ベッド上で |

| 誰が(Who) | ヘルパーAが〇〇様の ※省略可 |

| 何を(What) | 食事介助を実施。 主食7割、副食8割、お茶150cc摂取される。 |

| なぜ(Why) | 普段はご自身で食べられるが、体調不良で食欲が低下して食事が進まない様子。 |

| どのように(How) | 主食をおかゆに変更し、声をかけながら少しずつ召し上がっていただく。 |

誰が(Who)の部分は、ご本人の記録用紙であれば省略しても問題ありません。また、記録には誰が記録したかを記載するので、記録者自身が行った介助であれば「ヘルパーAが」の欄も省略可能です。

2.事故の記録

転倒事故の記録の具体例です。

| いつ(When) | 11/28 13:10 |

| どこで(Where) | リビングで |

| 誰が(Who) | ヘルパーAが〇〇様の ※省略可 |

| 何を(What) | 食事後に椅子から立ち上がろうとした際に転倒。 左腰部を打撲。軽度の痛みの訴えあり。 意識清明、外傷なし。 |

| なぜ(Why) | お茶がなくなったので入れようと思ったとのこと。 体調不良が続いており、3日ぶりにベッドから離れリビングで食事をしたため、今日は特にふらつきが強かったと思われる。 最近、筋力が低下していたが食事中の見守りが不十分であった。 |

| どのように(How) | バイタル測定(血圧132/70、脈拍74)、状態確認。 担当の訪問看護師に連絡。意識清明で外傷ないため経過観察の指示を仰ぐ。 山田サ責に報告する。 |

5W1Hをスムーズに活用する方法

5W1Hの情報を書き出しておく

介護記録の時間が取れる場合は落ち着いて記載できますが、援助でバタバタしているときにはゆっくりと記録ができません。特に事故の際には対応が最優先となるため記録は後回しになります。しかし、事故対応の時系列やバイタル測定値などは重要な情報なのでしっかりとメモしておくことが大切です。

事故やトラブル発生時に限らず、普段から気になったことをメモする習慣をつけておくことがより良い記録につながります。

順番通りに書く

5W1Hは事例に示したように「いつ(When)→どこで(Where)→誰が(Who)→何を(What)→なぜ(Why)→どのように(How)」の順で記載すると、話の流れがスムーズです。

情報をもれなく記載するためにも順番を意識し、必要な要素がすべて盛り込まれているか確認しましょう。

フォーマットを整える

「事故報告書」「ヒヤリハット」「クレーム報告書」などに決められた書式はありません。事業所で書きやすいように工夫して、フォーマットを作成すると良いでしょう。その際には、5W1Hを意識すると分析に効果的なフォーマットが作成できます。必要に応じてチェックボックスを設けたり、図表を活用するのも有効です。

普段の介護記録の場合は、介護ソフトを活用するのもおすすめです。介護ソフトであれば必要事項を入力するだけで、記録に必要な要素が網羅できます。介護記録のIT化は記録の時短にもなるのでまだの事業所はぜひ検討してみましょう。

5W1Hを活用して伝わる記録を

今回の記事では介護記録を記載する際に役立つ「5W1H」について解説しました。介護記録は、より良い介護サービスを提供するための重要なツールとなります。日々の記録を通じて、ご利用者お一人ひとりに寄り添った質の高いケアを実現していきましょう。

訪問介護の記録には「テレッサmobile」がおすすめです。テレッサmobileは訪問介護の介護記録に特化したシステムです。多くの方になじみのある「LINEアプリ」を使用するので使いやすいのがポイント!

申し送りでよく使う文章はテンプレートとして登録しておくことができ、記録業務が大幅に効率化します。また、リアルタイムで報告が上がってくるため、サ責さんの記録のチェック業務の負担も軽減します。

記録業務について悩んでいる方、もっと効率化したいと考えている方はぜひ無料お試しをしてみてくださいね。

投稿者プロフィール

-

特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。

介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。

最新の投稿

お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則

お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント

コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方

お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ

お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ