訪問介護の現場では利用者一人ひとりの生活環境や身体状況が異なるため、思わぬ場面でヒヤリとする出来事が日常的に発生します。

この記事では訪問介護で実際に起こりやすいヒヤリハット事例をもとに、具体的な原因分析と防止策、効果的な報告書の書き方、そして組織的な再発防止の仕組みまでを解説します。

明日から実践できる内容を現場目線でまとめていますので、安全なケアの実現にぜひお役立てください。

ヒヤリハットとは?定義と現場での重要性

訪問介護では、利用者宅という変化の多い環境下で日常的にヒヤリハットが発生します。そのため、施設介護とは異なる環境特性を理解し、適切な対応を行うことが大切です。ここでは、ヒヤリハットの意味や報告の重要性、事故防止の基礎理論について解説します。

ヒヤリハットの定義とハインリッヒの法則

ヒヤリハットとは、事故には至らなかったが「ヒヤリ」とした、「ハッと」した出来事を指すものです。訪問介護現場では、転倒や転落、薬の飲み忘れ、誤嚥などの危険な場面が該当します。

1件の重大事故の背景には29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットが存在するという「ハインリッヒの法則」があります。この法則が示すのは、重大事故の防止には日常の小さな異常に目を向ける必要があるということです。

訪問介護では利用者ごとの環境が異なるため、ヒヤリハットの蓄積と分析が再発防止の鍵となります。一人での訪問が多い訪問介護において、この法則を活用することで組織的な安全管理の実現が可能です。

介護事故との違いは?記録すべき理由

ヒヤリハットは事故ではないため記録の義務がないと思われがちですが、実際は重要なリスク情報です。介護事故は結果としての被害が発生していますが、ヒヤリハットは「未然に防げた」兆候です。

報告していない場合、類似事例が見過ごされ、同様の失敗が繰り返されるリスクがあります。訪問介護では職員が単独で対応することが多いため、情報の伝達が遅れがちです。だからこそヒヤリハットを記録し、可視化・分析することが安全対策の土台となります。

さらに、万が一事故が起きた際には日頃から適切な対策を講じていた証拠として、報告書が重要な裏付け資料になります。

ヒヤリハットの共有がもたらす現場へのメリット

ヒヤリハットの記録と共有は個々の安全意識を高めるだけでなく、事業所全体のサービス品質向上にも寄与します。たとえば、トイレ移動中の転倒未遂が複数回報告されれば、滑り止めマットの再設置や移動介助の方法見直しといった具体的な改善行動につながります。

また、情報を蓄積することでリスクの傾向を把握でき、報告書テンプレートを活用すれば効率的な情報共有が実現可能です。結果として、チーム全体でのリスクマネジメントが強化され、現場の安心感も高まります。職員一人ひとりの経験値に頼らない組織的な安全文化の醸成が可能です。

現場でよくあるヒヤリハット事例と原因

訪問介護では、利用者の生活環境や身体状況が一人ひとり異なるため、多様なヒヤリハットが発生します。具体的な場面ごとの事例を理解することで予防意識を高め、適切な対応策を講じることができます。

ここでは、実際の現場で起こりやすい事例とその原因について詳しくみていきましょう。

転倒・転落に関するヒヤリハット事例

訪問先での転倒・転落は、ヒヤリハットの中でも特に頻度が高い事例です。典型的な例として、敷居の段差・滑りやすいマット・狭い玄関で靴を履こうとしてよろけるケースなどが報告されています。

これらは、利用者本人の身体機能の低下や、介助のタイミングのずれ、住宅設備の未整備など複数の要因が重なって発生します。防止策として、滑り止めマットの設置や手すりの活用、玄関先の環境確認などを事前に行うことが重要です。

また、利用者の歩行状態や立位バランスを日常的に観察し、変化を早期に把握することでより効果的な予防が可能になります。

食事・誤嚥に関するヒヤリハット事例

誤嚥や食事中のヒヤリハットも多く見られます。たとえば、利用者が食事中に急にむせ込む、嚥下がうまくいかず喉に詰まりそうになるといった場面です。

要因としては、入れ歯の不使用・姿勢不良・食事形態が合っていないことなどが挙げられます。対応としては、とろみ剤の使用や咀嚼確認、食事介助時の声かけと見守り強化が求められます。

特に訪問介護では、利用者の嚥下機能の変化を継続的に観察し、必要に応じて医療職との連携を図ることが重要です。

服薬ミスに関するヒヤリハット事例

訪問介護における服薬ミスのヒヤリハットで多いのは、利用者が薬を飲んだかどうか忘れてしまい、重複して服薬しそうになるケースや、反対に服薬していないのに「もう飲んだ」と思い込んで飲み忘れそうになる場面です。また、複数の薬を処方されている利用者で、朝の薬と夜の薬を間違えそうになったり、日にちを間違えて前日分の薬を服薬しそうになったりする事例もあります。

在宅での服薬ミス対策としては、薬剤カレンダー・一包化薬の活用・服薬チェック表の記入などが有効です。また、訪問時に前回分の薬が確実に服薬されているかを確認し、家族と服薬状況を共有することで、飲み忘れや重複服薬を防ぐことができます。

認知症の利用者の場合は、薬の保管場所を工夫し、本人が勝手に取り出せないような配慮も重要です。

入浴に関するヒヤリハット事例

入浴介助の場面では、浴槽への移乗や立ち上がり時のふらつき、洗い場で滑ってしまうなど、転倒リスクが特に高まります。とくに冬季は、急激な温度変化によるヒートショックの危険性もあり、訪問介護職員には迅速かつ的確な判断が求められます。

リスクを最小限に抑えるためには、滑り止めマットの使用、入浴前の血圧測定、水分補給の促しなどを徹底することが基本です。加えて、毎回の訪問時に浴室の環境を確認し、室温や湯温の管理、換気状況にも十分注意を払う必要があります。

利用者の体調変化を見逃さず、少しでも異変があれば無理に入浴を進めず中止する判断も重要な対応のひとつです。

排泄介助に関するヒヤリハット事例

排泄介助では、トイレ移動中の転倒や、紙パンツの交換時にバランスを崩すなどの事例が目立ちます。利用者の羞恥心によって「大丈夫」と無理をすることで、職員が不意の動きに対応できないケースもあります。

事前に移動距離の確保、家具の角への緩衝材貼付け、介助前の声かけによる意思確認を行うことで、予測不能な動作への備えが可能になります。また、利用者のプライバシーに配慮しながらも、安全を最優先とする姿勢を維持することが大切です。

環境・設備に起因するヒヤリハット事例

訪問先の住宅はバリアフリーでないことが多く、家具配置・照明の暗さ・コードの散乱などがヒヤリハットの原因になります。古い住宅では段差が多く、狭い通路や急な階段なども転倒リスクを高める要因となります。

訪問時には、初回に環境リスクをチェックし、家族と協議の上で転倒リスクのある箇所に対策を講じる必要があります。できる範囲での環境改善を提案し、利用者と家族の理解を得ながら段階的に安全性を向上させることが重要です。

認知症利用者特有の予測困難なヒヤリハット事例

認知症のある利用者との対応では、予測できない行動によるヒヤリハットが多く発生します。典型例として、ベッドから突然立ち上がる、トイレと間違えて他の場所で排泄しそうになるといった場面が挙げられます。

さらに、徘徊による行方不明や、ティッシュや洗剤などを口に入れてしまう異食行動、ガスコンロの操作による火の不始末なども、家庭という閉ざされた環境で起きやすい重大なリスクです。これらの事例は利用者本人の自覚がないことが多いため、事前の予測が非常に困難です。

対策としては、出入り口にセンサーやロックを設置する・危険物を高所や鍵付きの収納に保管する・目立つ場所に注意喚起の表示を設置するなど、環境面での工夫が重要です。

また、同じ時間帯・同じ手順で対応するルーチン化や、不穏状態の兆候を記録・共有する仕組みを整えることで、職員間の連携を強化しリスクを軽減できます。

ヒヤリハット発生の3つの主要原因と対策

ヒヤリハットの発生には、利用者・職員・環境という3つの視点からの要因があります。それぞれの原因を正確に把握し、適切な対策を講じることで、効果的な事故防止システムの構築が可能です。

この章では、各要因に対する具体的な対策を詳しく紹介していきます。

利用者要因によるヒヤリハットと個別対応策

利用者自身に起因するヒヤリハットには、身体機能の低下・認知症の進行・服薬によるふらつきなどがあります。典型例として、足腰が弱くなった高齢者が一人で立ち上がろうとして転倒しそうになるケースです。

こうした場面では利用者の身体状況や行動傾向を事前に把握し、アセスメント結果を基にした個別支援計画を策定することが有効です。

また、立ち上がり時には「立ちますよ」と声をかけるなど、意識の共有も事故防止に役立ちます。定期的なアセスメントの見直しにより、身体状況の変化に応じた柔軟な対応を心がけることが重要です。

職員要因によるヒヤリハットと組織的対策

訪問介護は単独行動が多く、確認不足や思い込み、時間に追われた焦りから職員の行動ミスがヒヤリハットを引き起こすことがあります。

職員要因によるヒヤリハットを防ぐためには、業務手順をマニュアル化し、記録・報告体制を整備することが重要です。さらに、定期的な事例共有ミーティングの開催により、他者の失敗から学ぶ機会をつくることも効果的です。

職員のスキルレベルに応じた研修プログラムの実施と、継続的な教育体制の構築も必要不可欠です。

環境要因によるヒヤリハットと改善方法

訪問先の居住空間が原因となるヒヤリハットには、段差・照明の不備・家具の配置などがあります。特に高齢者世帯では、昔ながらの住環境がそのまま残っており、転倒のリスクが見過ごされがちです。

これに対しては、初回訪問時に環境リスクを確認し、必要に応じて滑り止めマットや手すりの設置、家具の再配置を提案します。家族にも環境整備の重要性を伝え、協力体制を築くことが安全なケアの基盤となります。改善が困難な場合でも、リスクを最小化する工夫を継続的に検討することが大切です。

効果的なヒヤリハット報告書の書き方

ヒヤリハットの情報は、報告書として記録・共有することで、事故防止に役立つ重要な財産です。正確で分かりやすい報告書を作成することで、組織全体での情報共有と改善策の立案が可能になります。この章では、実務で使える報告書の書き方と注意点を紹介します。

報告書作成の基本原則と5W1Hの活用

ヒヤリハット報告書を作成する際は、「何が・いつ・どこで・誰に・なぜ・どのように起こったか」を明確に伝える必要があります。これを整理するために有効なのが5W1Hです。

具体的な記載例

- When(いつ):2025年7月3日 午前9時30分

- Where(どこで):利用者宅の玄関

- Who(誰が):訪問介護職員Aと利用者B

- What(何が):靴を履こうとした際にふらついた

- Why(なぜ):足元のマットが滑りやすく、バランスを崩した

- How(どうなった):職員が支えたため転倒は回避

このように具体的な状況を客観的に記録することで、再発防止策を立てやすくなります。また、記録が蓄積されることで、事業所全体のリスクマネジメントに役立ちます。

客観的記録と主観的推測の明確な区別

報告書では、事実と感想・推測を混同しないことが非常に重要です。例えば、「多分立ちくらみだったと思う」という記述は不適切です。代わりに「立ち上がった際にふらついた」「利用者が『目が回る』と発言した」など、観察された行動や本人の言葉を客観的に記録します。

感情や主観を交えると報告の信頼性が損なわれます。根拠に基づかない記述は読み手に誤解を与えやすく、分析や対策の精度も落ちるため注意が必要です。推測を記載する場合は、「~と思われる」「~の可能性がある」といった表現を用いて、推測であることを明示することが大切です。

ヒヤリハット報告書を活用した事故防止システム

ヒヤリハットの記録はそれ単体で終わらせず、組織的に活用することで大きな安全効果を生み出します。報告書を実践に生かすための体制構築と継続的改善により、事業所全体の安全性向上を図ることが重要です。この章では、具体的な活用方法と継続的改善の仕組みを紹介します。

情報共有体制の構築

訪問介護では職員が個別に訪問するため、ヒヤリハットの情報が事業所内で共有されにくい傾向があります。これを防ぐには、報告内容をデータ化し、毎週または毎月のミーティングで共有する仕組みを作ることが必要です。

具体的には、ヒヤリハットが報告された際にサービス提供責任者が確認し、同様の場面が他にも起きていないか横展開することで再発防止につながります。小さな気づきを共有する文化が職場全体の安全意識を高めます。また、報告者が不利益を被らない環境づくりも重要で、報告することが評価される組織文化の醸成が必要です。

ヒヤリハット事例の分析と改善策の立案

蓄積された報告書を分析することで、事故の傾向が明らかになります。例えば、「浴室内での滑り」が複数件報告されていれば、環境改善や注意喚起が必要だと判断できます。

事例を項目ごとに分類して視覚化すると効果的です。利用者別・時間帯別・職員別などの切り口で見ることで、リスクの集中箇所が明確になります。

また、分析結果を基に具体的な改善策を立案し、実行に移すことが事故防止には不可欠です。例えば、「移乗介助中のヒヤリハットが多い」という結果があれば、移乗方法の見直しや再研修を計画します。

改善策は、個人任せにせず組織的に実施することが重要です。職員全員に周知し改善後の効果をモニタリングすることで、現場に定着させることができます。

継続的改善のためのPDCAサイクル

事故防止対策は一度で終わるものではありません。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)というPDCAサイクルを継続的に回すことで、現場の安全性を高め続けることができます。

例えば、ヒヤリハット報告から入浴介助方法を見直した場合、その効果を1カ月後に再評価し、必要に応じてさらに改善します。こうした流れを定着させるには、組織としてPDCAの実践を明文化し、定期的に確認する体制が欠かせません。

また、改善の成果を数値で示し、職員のモチベーション向上につなげることも重要です。

ヒヤリハットを活用した安全な介護現場の実現へ

ヒヤリハットの記録と共有は、訪問介護の安全性向上において欠かせない取り組みです。一つひとつの報告が職員の危険予知能力を高めることで、重大事故の防止につなげることができます。

訪問介護では一人での対応が多く、限られた時間の中で安全を確保しなくてはなりません。そのため、ヒヤリハット事例を組織全体で共有し、具体的な改善策に活用することが重要です。継続的な取り組みにより、利用者にとってより安全で質の高いサービス提供を実現できます。

効率的な情報共有と記録管理にはテレッサモバイル

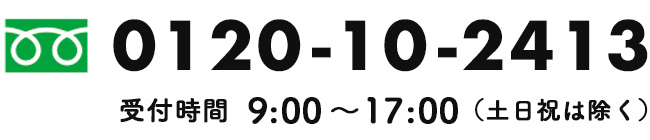

効率的な情報共有と記録管理には、記録ツールの活用も有効です。「テレッサモバイル」は、訪問介護事業所向けの記録共有アプリで、職員間での情報共有がスムーズに行えます。

介護記録に特化しているため、シンプルな操作性で、LINEを活用しているので幅広い年齢層で使いやすいと好評です。

苦手意識を持つ人の多い「申し送り」は、よく使う例文をあらかじめ登録しておくことができます。適切な記録を残すことで、利用者の安全と職員の安心を両立させる組織づくりを目指し、継続的な改善に取り組んでいきましょう。

こちらの記事もおすすめ

訪問介護事業所におすすめのグッズ

ヘルパー手帳

介護用語や研修記録のページなど、ヘルパーさんの日常業務に活用できる情報満載のヘルパー手帳です。

持ち運びに便利なコンパクトサイズ♪

投稿者プロフィール

-

特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。

介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。

最新の投稿

コラム2026年2月3日放デイの人員配置|まず何人必要?職種・人数・資格をやさしく整理

コラム2026年2月3日放デイの人員配置|まず何人必要?職種・人数・資格をやさしく整理 コラム2026年2月9日訪問介護の処遇改善加算|2026年6月臨時改定対応版

コラム2026年2月9日訪問介護の処遇改善加算|2026年6月臨時改定対応版 コラム2026年1月20日遠隔介護システム|介護事業者が知っておきたい種類・費用・保険適用のすべて

コラム2026年1月20日遠隔介護システム|介護事業者が知っておきたい種類・費用・保険適用のすべて コラム2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則

コラム2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則