訪問介護員さんの中で実施記録を書くのが苦手という方は意外と多いですよね。また、そんな訪問介護員さんの記録のチェックを行っているサービス提供責任者さんも、実施記録に対する指示や修正の依頼に頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。

介護記録は訪問介護事業所にとって必須のものですが、訪問介護員さんにとってもサービス提供責任者さんにとっても「面倒な」事務作業のひとつでしょう。この記事ではそんな実施記録が少しでもラクになる書き方のポイント、訪問介護のさまざまなシーンでの実施記録文例を紹介しています。ぜひ最後までお読みください。

実施記録を書くときに気をつける3つのポイント

実施記録を書くのが難しいと感じる方の中には、特に申し送り部分をどのように書いたらいいのか分からないという方が多いものです。実施記録を書くときに意識するべき3つのポイントをお伝えします。研修などでもぜひ使ってみてください。

事実を書く

実施記録を書くときのポイントひとつ目は「事実を具体的に書く」です。慣れないうちは提供したサービスを箇条書きで書くといいですよ。

例1:✖️利用者様のそばに立ち、歩くのを介助した。

○利用者様の左側に立ち、利用者様の左腕をもち自立歩行を介助した。

例2:✖️利用者様がベッドから立ち上がりやすいよう介助した。

○利用者様がベッドから立ち上がる際、正面に向き合い両手をつなぐ形で介助した。

後で自分が見返したときや家族の方、他の訪問介護員が読んだときに情景が思い浮かぶように書くことを意識しましょう。

いつ、どこで、誰が、なぜ、どのように、どうしたを意識する

実施記録を書くときのポイントふたつ目は「5W1Hを意識する」です。実施記録は報告書なので文章の基本と言われる要素を入れましょう。

5W1Hはいつ(When)どこで(Where)誰が(Who) 何を(What) なぜ(Why)どのように(How)の要素になります。「いつ」は、午前中、夕方ではなく10:00、17:00など24時間表記で書くクセをつけるといいですよ。また「誰が」は介護者なのか利用者様なのかがわかるようにしましょう。「どのように」は「介助した」だけではなく背中を支えた、左腕を支えた、のように、具体的に書くと後で読んだときに分かやすいですね。

介護者の思いや想像は入れない

三つ目のポイントは「介護者の思いや想像は入れない」です。介護記録はケアプランを立て、より良いサービスを提供するための元となる書類です。実施記録を見れば利用者様の様子が分かるようになっているのが理想的です。

よく介護者が思ったことや感じたことを日記のように書く方がいますが、個人の主観になってしまっています。思いや想像は必要があれば口頭でサービス提供責任者に伝えましょう。第三者が見たときに分かりやすい実施記録を書くためには、事実のみにしてください。

例1):✖️利用者様がいつもより元気がないので、寝不足ではないかと感じた。

○表情が乏しく、ぼーっとしている時間が多かったので、昨晩眠れましたか?と聞くと「雨の音がひどくて眠れなかった」と言われていた。

例文の✖️の方は介護者の想像でしかありません。○の方は利用者様に聞いて眠れなかったという事実が書かれています。想像だけで書くと、利用者様の本来の様子が伝わらないので事実を端的に書くことを意識しましょう。

【文例】身体介助編

実際に訪問介護の場面で使える文例を書いていきます。例文を参考に、応用して書けるようになると実施記録を書く時間も短縮できます。記録なので文末は「〜た。」「〜である。」の常体にするのが一般的です。

食事介助

・昼食の弁当に煮魚が入っていたので、骨がないか確認し飲み込みやすいよう配慮。「魚は久しぶりに食べる」と喜んでおられた。

・スープを一口飲むとむせたので、本人の了承を得てとろみ剤を混ぜた。スムーズに飲み込むことができ完食された。

・はじめは自分でスプーンを持って食べていたが途中から食事が進まなくなる。介助者がスプーンで口元まで運び、半分ほど食事を食べられた。

着替え介助

・シャツのボタンを外す際に、手が小刻みに震える姿が見られた。介助するか聞くと「自分でできる」とのことで見守りを続けた。

・「靴下を履くのが難しい」と言うので介助者が「どこが難しいですか」と聞くと「ゴムがきつく力が入らない」と話された。

排泄介助

・個室に入るとズボンをおろすのはスムーズにできた。紙パンツをおろす際腰のあたりで引っかかるため、介助者が紙パンツを下ろした。おむつには大量の尿があった。

・個室の前までくると、利用者様が「一人で大丈夫」と話すので、介助者は個室の扉を半開きにし自分でできているか確認できるようにした。

移動介助

・トイレに移動する際、右手で手すりを持ち自力で歩行。転倒のないよう左側に立ち見守る。

・ベッドから移動する際、一人でベッドの端まで移動し足を下ろすところまではできた。立ち上がる際に腕に力が入らない様子。左側に立ち腕を持つようにし支えて立ち上がる。

・足元に物が散らかっていたため、転倒しないよう端の方に寄せてから移動を促した。

暴言をはかれたとき

・介助者が利用者様の言葉を聞き取れず、聞き返すと「お前はちゃんと聞いているのか」と大きな声を出された。

・目の前に食事を出すと「こんなもの食べられるか」とスプーンを投げ机を音が出るほど叩く行動が見られた。

実施記録の時間を短縮するにはテレッサモバイル

訪問介護員さんは移動も多いため、隙間時間で実施記録を書けると効率がいいですよね。近年、アプリなどで実施記録を記入・報告できるツールが増えてきており、手書きよりも効率的で直行直帰ができると好評です。

もっとラクに実施記録を書きたい、もっとラクに実施記録のチェックをしたいと感じている方は、テレッサモバイルを導入してはいかがでしょう。

テレッサモバイルは使い慣れたスマホで操作が可能。多くの方が利用しているLINEを活用したアプリなので、新たにアプリをインストールする手間がいりません。「ICT」や「デジタル」媒体の導入に、ベテラン訪問介護員さんから難色を示されている場合でも、LINEならハードルが低くなるでしょう。

導入した事業所のアンケートでは、82%以上の方が、導入後実施記録を書く時間が短くなったと回答しています。

2024年度の介護報酬改定により、加算の取得を検討する訪問介護事業所も増えてきていますが、特定事業所加算の取得には、サービス毎の事前指示と報告が必要です。紙の実施記録ではこの要件のクリアはかなり困難だといえるでしょう。

テレッサモバイルは事前指示、適宜報告の要件をクリアできるだけでなく、特定事業所加算取得サポートもオプションで利用することができます。

申し送りの例文のテンプレート機能もあり、書くのが苦手な訪問介護員さんにも強い味方となるでしょう。

最大2ヶ月の無料期間で、サポートや使い勝手をしっかりと試してみてくださいね。

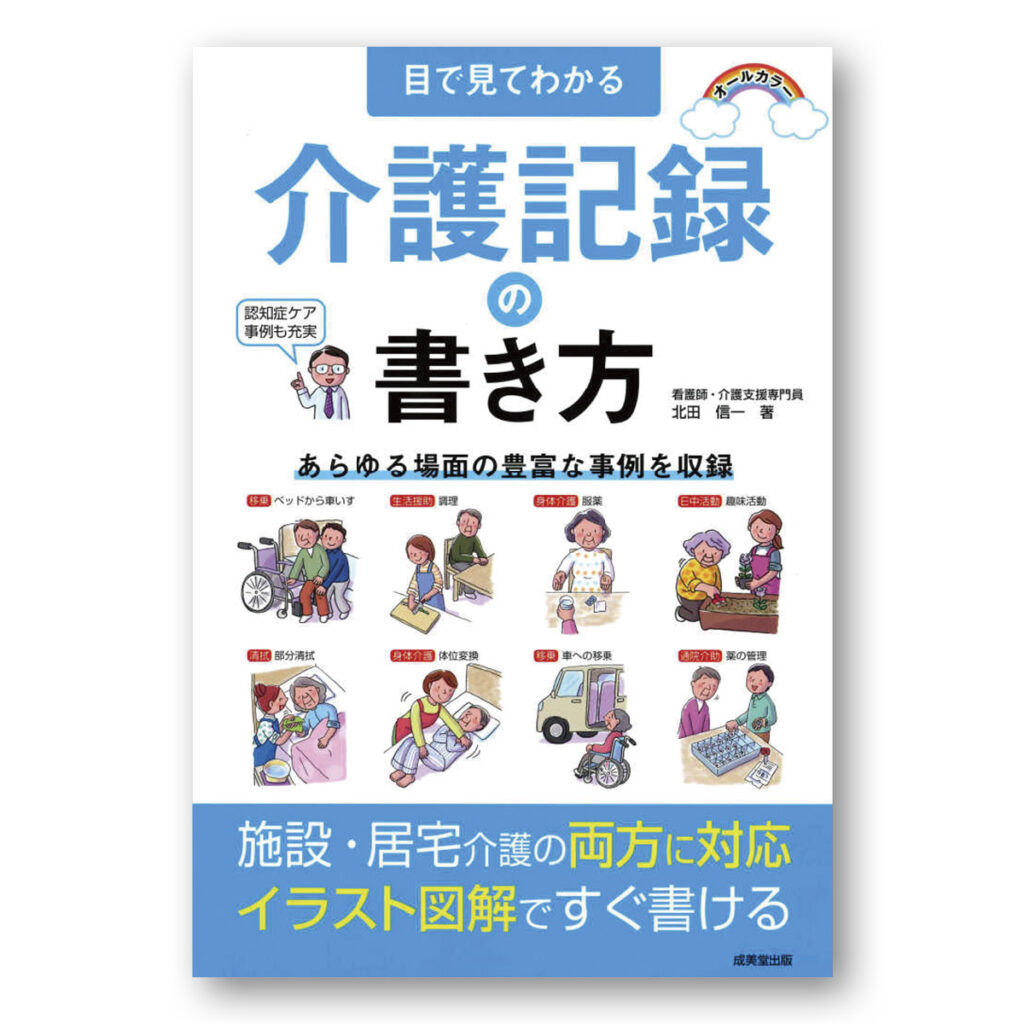

目で見てわかる介護記録の書き方

適切な記録を書くための観察ポイントを図解。

何を、どう見るのかハッキリわかります。「特変なし」の時の書き方もフォロー。

「特に書くことがない」場合の対応もバッチリです。認知症ケア、医療的ケアもしっかり収録。

豊富な事例を元に記録の書き方を紹介しています。

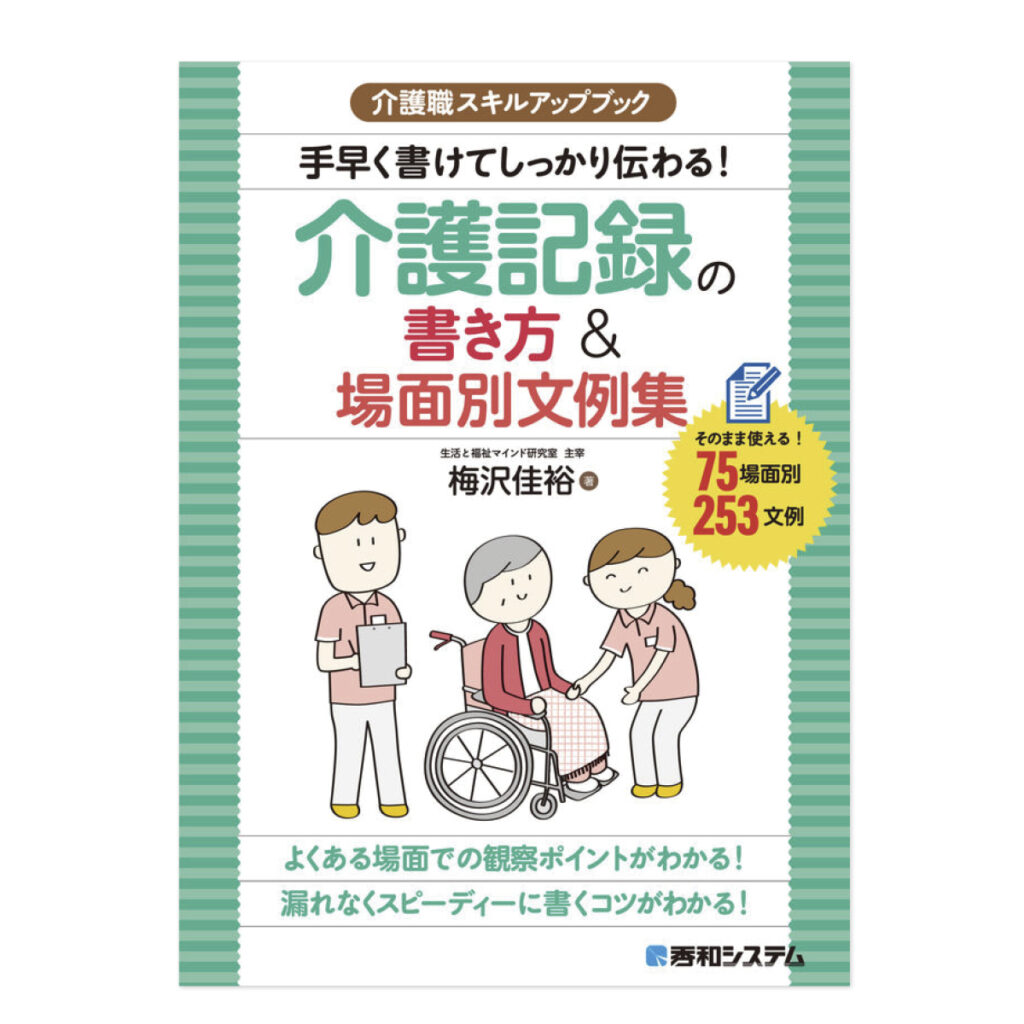

手早く書けてしっかり伝わる!介護記録の書き方&場面別文例集

「時間をかけずに正しく書ける」介護記録の書き方のポイントがわかる!

すぐに使える場面別文例が満載!

気になる場面やヒヤリハット場面が充実しています。

Author Profile

-

5年にわたり祖母の介護を経験。その経験を元に、介護の世界へ。

現在はライターとして介護の記事を中心に執筆中。

Latest entries

お知らせ2023年12月5日LINEスタンプ、はじめました

お知らせ2023年12月5日LINEスタンプ、はじめました コラム2023年11月27日【導入事例】テレッサmobileを導入して得られたメリットとは?株式会社ライフケア・ビジョン様

コラム2023年11月27日【導入事例】テレッサmobileを導入して得られたメリットとは?株式会社ライフケア・ビジョン様 コラム2023年5月16日サービス実施記録を紙から電子化するメリットと方法

コラム2023年5月16日サービス実施記録を紙から電子化するメリットと方法 コラム2023年5月16日介護システム|テレッサモバイルは、介護タクシーには使えますか?

コラム2023年5月16日介護システム|テレッサモバイルは、介護タクシーには使えますか?